おすすめテキスト – IoT技術テキスト 基礎編 [MCPC IoTシステム技術検定基礎対応]公式ガイド

コンテンツ

巻頭言(発刊にあたって)

近年、IoTシステムを活用して産業分野における生産性の向上、業務の効率化、サービス品質の向上や、社会インフラの安全確保などが進展しています。IoTは各種センサやスマートフォンなどから収集したデータの加工・分析などによって、製造業における設備の故障予測、製品品質の確保、農業の近代化や農作物の収量増、環境の管理、医療画像の処理、判断などさまざまな分野に適用されつつあります。一方で、遊休の資産をシェアして効率的に活用するシェアリングエコノミーなどの新たなビジネススタイルも生まれています。

このようにIoTをうまく活用してシステム構築するためには、IoTの捉え方を明確に理解し、IoT全体を俯瞰できる幅広い技術を習得することが重要です。また、このような技術の幅、広範な知識を有する人材が多くの職場で求められています。

本テキストは、IoTの要素技術とAI(人工知能)、BD(ビッグデータ)の関係を理解し、どのような技術が重要であり、どのようにIoTシステムの設計、構築、運用を行えばよいのかといったIoTの基礎技術、知識を習得できることを目的としています。IoTへの取り組みを成功に導くための第一歩として、本テキストにより、基礎的な用語の理解、IoTに必要な一連の技術、知識の習得が必要と考えています。

また、本書学習後は、理解度確認のためにも『IoTシステム技術検定-基礎-』を受検されることをお勧めします。

MCPC(モバイルコンピューティング推進コンソーシアム)では、2005年より「モバイルシステム技術」の3種類の技術テキストを発刊・更新し、モバイル技術検定を実施してきました。このモバイル技術検定制度は、多くの企業や大学から取得推奨資格として認定いただき、多数の方々(累計69,600人: 2017年8月現在)が受検されました。IoTシステム技術検定におきましても、無線技術、モバイルシステム技術の活用についての技術習得は必須であり、「IoTシステム技術検定」と「モバイルシステム技術検定」は姉妹資格となっています。

本テキストでは、IoTシステムを検討するにあたっての、基礎技術となる内容が網羅されています。また、IoTシステム構築のための基礎技術習得に加えて、IoTを活用して新分野への進出や適応を検討しているユーザ、IoTを客先に提案する営業・SE部門の方、あるいは、IoTへの取り組みを検討されている経営者の方など幅広く活用いただける内容となっています。IoTへの取り組みを始める第一歩のテキストとして本書を活用していただき、さらに、習得技術の確認として『IoTシステム技術検定-基礎-』を利用していただければと考えています。

最後に、本テキストの発刊にあたり、執筆、編集にご協力いただきました関係各位に感謝申し上げます。

2017年10月吉日

MCPC会長東京大学名誉教授、早稲田大学名誉教授

安田 靖彦

CONTENTS 目次

巻頭言(発刊にあたって)

「MCPC IoTシステム技術後定」について

第1章 IoTの概要を知る

1-1 IoTの本質とは

1-2 付加価値の変遷

1-3 IoTシステムの仕組み

1-4 IoTシステム構成

1-5 クラウドコンピューティングとは

1-6 エッジコンピューティングとは

1-7 IoTシステムのビジネス展開

1-8 第4次産業革命とは

1-9 Web APIの活用

1-10 IoT活用によるサービス展開

1-11 シェアリングエコノミーとは

1-12 フィンテックとは

第2章 IoTデバイスを理解する

2-1 IoTデバイス概要

2-2 環境・化学系センサとは

2-3 物理センサとは

2-4 位置検知センサとは

2-5 画像センサとは

2-6 コンピュータビジョンとは

2-7 MEMSとは

2-8 エナジーハーベスティングとは

2-9 ロボットの活用

2-10 産業用ロボットとは

2-11 新しいロボットとは何か

2-12 オートノマスカーとは

2-13 ドローンの現状

第3章 IoTにおける通信方式を知る

3-1 IoT通信方式の概要

3-2 無線LANによる通信

3-3 省エネ通信方式とは

3-4 IoTエリアネットワークとは

3-5 セルラー網の仕組み

3-6 省エネ広域通信方式とは

3-7 電波の特性

3-8 IoTプロトコルとは

第4章 モバイル環境とその活用を知る

4-1 モバイル環境とは

4-2 スマートデバイスとは

4-3 ウェアラブルデバイスとは

4-4 位置情報の活用

4-5 クルマとクラウドの連携

5章 IoTでデータを活用する

5-1 IoTでデータを活用

5-2 データ分析とアプローチ手法

5-3 統計と確率

5-4 相関と回帰

5-5 機械学習とは

5-6 深層学習とは

5-7 深層学習の適用

第6章 プロトタイピングを知る

6-1 プロトタイピング環境

6-2 マイコンとプログラミング環境

6-3 プロトタイピングの基本構成

6-4 プロトタイピングの適用例

第7章 情報セキュリティを知る

7-1 IoTセキュリティ対策の概要

7-2 ネットワークのセキュリティ対策

7-3 デバイスのセキュリティ対策

7-4 運用のセキュリティ対策

7-5 著作権とは

7-6 プライバシー保護

7-7 匿名化技術とは

7-8 暗号化技術とは

第8章 IoTのエコシステムを知る

8-1 IoTサービスの全体像

8-2 IoTプラットフォームとは

8-3 異業種連携とは

8-4 IoT標準化の動向

8-5 IoTエコシステムとは

索引

「MCPC IoTシステム技術検定」について

■MCPC IoTシステム技術検定の背景

「MCPC IoTシステム技術検定」は、MCPC(モバイルコンピューティング推進コンソーシアム)がIoT技術者育成を目的として実施する検定です。MCPCは、モバイルコンピューティングの普及促進を目的に1997年に設立され、この分野における普及促進活動、技術標準化活動、人材育成活動を中心に活動を行ってきました。

■MCPC IoTシステム技術検定の狙い

「MCPC IoTシステム技術検定」は、IoTを活用して新たなサービスやビジネスを創出する方々のための資格制度です。対象としては、IT/ICT業界はもとより、製造業、医療、農業、建築・土木業、流通業、交通、金融などあらゆる産業にわたって、技術者をはじめとした幅広い職種の方々を対象としています。本検定では、センサ/アクチュエータ、通信技術、データ分析技術、セキュリティ対策などの、IoT導入・構築・活用にあたっての共通、かつ必須の技術を取り上げています。

また、IoTを活用するために必要な技術、知識の範囲を、基礎/中級/上級の3段階に分けて明示することにより、検定を通じてステップアップでき、計画的、段階的に人材を育成することを狙いとしています。また、IoT導入側、提供側などの立場に応じた人材の育成に活用頂けます。

■MCPC IoTシステム技術検定の体系

「MCPC IoTシステム技術検定」は、基礎、中級、上級の3段階で構成されます。各検定のレベルに応じた習得技術の内容、習得した技術により実務に適用できる技術レベルを表1に示します。MCPCでは、IoTシステム事例集、各種講習会・セミナーを通して、継続的に関連情報を提供しています。

| 検定の種類 | 習得技術の内容 | 実務に適用できる習得技術のレベル | |

| 基礎 | IoTに関する基礎知識を保有していることを認定 | IoTに関する基礎用語の理解、IoTシステム構築、各構成要素の概要を理解 | IoTシステム全体の構成、用語を理解でき、IoTに取り込むことができるレベル |

| 中級 | IoTシステム構築に取り込むための基本技術を保持していることを認定 | IoTを活用できる仕組みの理解、IoTシステム構築に関する基本技術の習得 | IoTシステム全体を俯瞰できる技術を有し、IoTシステムの基本設計、システム提案ができるレベル |

| 上級 | 高度なIoTシステム構築技術、実践的な専門技術を保持していることを認定 | IoTシステム構築・活用技術に関し、実践的で高度な専門技術を取得 | IoTにより新たな勝ちを引き出す構想・企画の立案ができ、IOTをサービスに結びつけられるレベル |

表1 MCPC IoTシステム技術検定の種類とその概要

■検定試験の情報IoTシステム技術検定の詳細については、下記URLを参照してください。

http://www.mcpc-jp.org/iotkentei/

第1章

IoTの概要を知る

モノとインターネットをつないでさまざまなサービスを提供するIoT(Internet of Things)の実システムへの展開が進んでいます。IoTでは、各種センサなどから集めたデータをクラウド上のサーバにビッグデータとして蓄積します。このビッグデータを使って機械学習などの分析ソフトが学習し、データの分類やデータ分析による予測などのサービスを提供するモデルを構築することができます。

本章では、IoTと、ビッグデータ/人工知能との関係を明確にし、収集されたデータがどのような処理フローを経て、サービスに結び付けることができる仕組みを理解します。

IoTシステムの例として、ドイツが提唱している第4次産業革命、製造業におけるIoT、また、新たな事業分野を創出したシェアリングエコノミーの例として、UberやAirbnbなどを取り上げて、その仕組みを説明します。

1-1 IoTの本質とは

IoTの捉え方とビジネスへの展開

あらゆるモノをインターネットにつなげることにより、新たな価値の創出を図るIoT(Internet of Things)が広まっています。IoTにはいろいろな解釈や考え方があり、IoTへの取り組み方もさまざまですが、IoTの本質を見極め、効果的にIoTを活用することが重要です。IoTを活用して、産業構造、企業の仕組み、個人のライフスタイルなどを大きな変革に導く可能性も高まってきます。本節では、IoTを取り巻く大きな流れを捉えて、IoTを効率よく活用するための基本的な考え方を概観します。

IoT出現の背景

AI(Artificial Intelligence: 人工知能)がいろいろな場面で活躍しています。AIによる機械翻訳、画像検索や、音声認識による音声アシスタントなどの便利なツールが身の回りにあふれています。AIの歴史は古く、現在、第3次AIブームといわれています。

第1次AIブームは、1960年代に起こりました。人間の脳の機能をコンピュータで実現しようという試みでしたが、期待に応えられず低迷します。いったん低迷したAIブームは、1980年代のエキスパートシステムを中心とした第2次AIブームで再び盛り上がります。エキスパートシステムは専門家の知識をもとに推論計算により問題解決しようというアプローチでした。しかし、人間の知識のデジタル化の困難さ、コンピュータ処理能力の不足などもあり大きな進展は望めませんでした。その後、2012年にコンピュータで画像認識をする国際コンペティションで、カナダのトロント大学のチームが深層学習(ディープラーニング)を使って圧倒的な認識率を達成し、これが転換点となって第3次AIブームを迎えています。第3次AIブームでは、クラウド環境でのコンピューティングの進展や、ビッグデータにより大規模なデータを学習データとして使用できる環境が整ったことも、AIがブレークした要因として挙げられます。

このようなAIの展開を契機として、いま、さまざまな分野でビジネスモデルが変わろうとしている変節点にあるといえ、世界規模でのIoTの推進、各企業のIoTへの取り組みの強化、IoTを生かした新たな技術やアイデアなどが、超高速で展開しています。

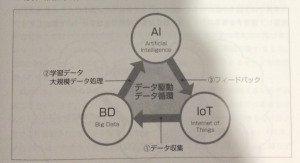

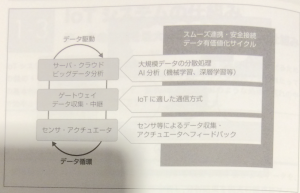

IoT・BD・AIの関係

IoTに関連する重要な要素として、BD(Big Data: ビッグデータ)、AIがあります。これらの関係はどうなっているのでしょうか。その関係を図1-1-1に示します。IoT、BD、AIは以下のような相互の関係を持ちながら、高速に成長していると考えることができます。

①IoTでセンサからの大量のデータを集めることが容易にできるようになりました。また、スマートフォンなどを使用してSNSや画像共有サイトなどによりWeb上に画像、音声、テキストなど、大量のデータが氾濫し、またそれらの保管、加工などができる技術や環境が整ってきています。

②IoTで集められた大量のデータは、コンピュータの処理能力の飛躍的な向上、仮想化技術などの技術的な進歩、画像や音声などの非構造化データを扱えるデータベース技術などを背景として、BDを扱えるようになりました。一方、AI分析、特に機械学習においては大量のデータを必要とします。クラウド上のBDを活用してAI分析(機械学習)は急速に学習能力を高めています。

図1-1-1 IoT・BD・AIの関係

③AIで分析されたデータは、IoTを構成するロボットの駆動や、欲しい情報・予測値などの情報をIoTにフィードバックします。フィードバックすることにより、さらに精度の良いデータを効率よく収集できます。

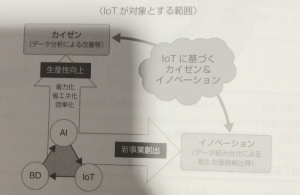

このようなIoT、BD、AIのサイクルは、収集したデータを「価値あるデータ(情報)」に変換する仕組みであり、データを価値に変えるデータ循環、データ駆動によるモデルといえます。

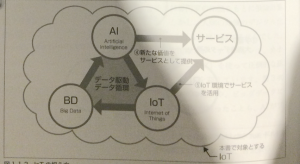

IoTのビジネスへの展開

図1-1-1に示したIoT、BD、AIのデータ循環だけではマネタイズするのが困離です。この循環から得られる価値あるデータをうまくマネタイズする必要があります。すなわち、図1-1-2の④に示すように、AI分析で得られた価値を、予測情報や製品の付加サービス、あるいは新たなサービスとして提供できる形にする仕組みを構築する必要があります。

また、サービスを活用するには、図1-1-2の⑤に示すように、IoTシステムのコンピューティング環境が必要であったり、欲しい情報をいつでも参照できるモバイル環境、スマートデバイスなどを活用することにより、IoTシステムの価値を享受することが可能になります。

本書では、図1-1-2に示す広い意味でのIoTを捉えて、IoTシステムを効果的に構築し、運用するための要素技術、構築技術、運用方法などについて解説します。

図1-1-2 IoTの捉え方

1-2 付加価値の変遷

技術トレンド上にあるIoT

IoTシステムを構築するに当たっては、IoT特有の仕組みやデータの効果的な使い方など留意する点はありますが、コンピュータシステムの構成という点では、特段IoTだから従来のシステム構成とは異なっているということはありません。技術トレンドに沿って、その時々で活用できる技術を組み合わせることにより、最適なシステムやサービスを提供することが重要であり、IoTにおいても1-1節で述べたように幅広い視点で技術のトレンドを見極め、サービスに結び付けることが重要となります。本節では、コンピュータ技術の付加価値がどう変遷してきたか、IoTでは何を付加価値とするのかを見ていきます。

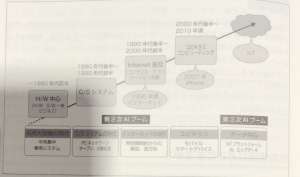

付加価値はどこにあるか?

コンピュータ技術により提供される付加価値は、図1-2-1に示すように技術の進歩に合わせて変遷してきました。コンピュータが登場した時点では、コンピュータのハードウェアそのものが高額なこともありハードウェア(H/W)中心、中央集中処理が中心でした。次に処理の分散を図ったC/S(クライアント/サーバ)システムでオープン化に向かい、1990年代半ばより一般ユーザに広まったインターネットの普及、そして、2000年代はユビキタスコンピューティングの考え方に基づき、スマートデバイスなどによるモバイルコンピューティング環境が整いました。2010年代になり、M2M※1、CPS※2などのキーワードに代表されるデータ有効活用への流れを経て、いまIoTの時代を迎えています。

M2Mは、人間の介在なしに機械同士が通信しあって自律的に制御するシステムのことをいいます。必ずしもインターネットを前提としているわけではありません。一方、IoTはオープンを特色とするインターネットを介してあらゆるモノがクラウドに接続され、モノから収集したデータを分析して活用する仕組みといえます。またCPSは、クラウド等の上に構築された仮想的な空間(Cyber)と、工場などの現実の空間(Physical)とを、データを循環させて効果的に融合させる仕組みといえます。

※1 「M2M」: 「Machine To Machine」の略。機械と機械が通信し、自律的に制御を行うシステム。

※2 「CPS」: 「Cyber Physical System」の略。仮想空間と実空間を融合してデータを有効活用できる仕組み。

図1-2-1 付加価値の変遷

革新的ブレークスルー

技術トレンドにおいては、新規の技術、新しいビジネスモデルなどが引き起こす革新的なブレークスルーにより、技術の流れが大きく変わります。例えば、革新的なブレークスルーとして次のようなものがあります。

①インターネットの普及

古くは軍事目的で生まれたインターネットは、Microsoftの1995年のWindows95の発売などを契機に企業内での使用だけでなく一般ユーザにも広まり、データの取り扱いにおける時空間の制約から解放したといえます。また、双方向の通信ができることにより応用分野も広がりました。

②スマートフォンの普及

2007年にAppleから発売されたiPhoneは、生活スタイル、ビジネススタイルを大きく変え、社会へ大きなインパクトを与えました。「いつでも、どこでも」使えるコンピューティング環境により、それまでの業界の枠組みを超えて新規のビジネスモデルが生まれています。例えば、コンパクトデジカメ、ビデオカメラ、ゲーム機、カーナビ、POSレジ、電子書籍リーダーなどの機器が、スマートフォンで代替できるようになり、業界を越えて機器の統廃合、業界間の技術やデータの新たな組み合わせによる動きが活発化しています。

③第3次AIブームとIoTによるビジネスモデルの変革

上記のインターネット技術やスマートフォンの普及と、さらに、高度化が進む機械学習などのAI技術、小型化・低価格化が進むセンサ技術などを背景として、ビジネスモデルの変革が加速されています。また、世界規模を前提としたマーケットと、国境を越えた大規模データの収集が可能になったことも、変革加速の要因の1つと考えられます。

IoTにおける付加価値は?

コンピュータ処理能力の向上、機械学習などのAI分析環境の充実、サーバ仮想化技術、ネットワーク仮想化技術、分散処理技術、センサ技術の進展などにより、さまざまなデータの扱いが容易となり、データに価値を付加することが容易にできる時代となっています。さらに、大量のデータをもとにデータを有価値化するIoTが産業の構造を変えようとしています。

IoTに取り組むに当たっては、業界、分野をまたがった技術やデータの組み合わせにより新たな価値を創出できることから、幅広い技術、知識に基づく組み合わせ技術が必要であること。また、技術のライフサイクルが短くなっていることから、技術トレンドの変化を素早く読み取り、新たなサービスに結び付けることが重要となっています。

1-3 IoTシステムの仕組み

データの価値を最大限に引き出すIoTの仕組み

IoTシステムでは、データをうまく活用することがシステムを効果的に稼働させるための鍵の1つとなっています。本節では、IoTを使ってビジネスを展開するに当たっての基本的な仕組みについて解説します。基本は、データをどのような処理の流れの中で効率よく扱い、価値あるデータに変えていくかという点です。

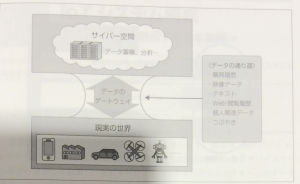

データ中心のIoTシステム

基本的なIoTシステムの構成は、現実の世界から収集したさまざまなデータを、クラウド上のサイバー空間に保管、蓄積して分析し、分析結果を現実の世界にフィードバックするCPS構成をしています。この現実の世界とサイバー空間の関係を示したのが図1-3-1です。この両者の橋渡しをするのが、図に示すデータゲートウェイ(データの通り道)となります。IoTでは、データを中心にしたデータ駆動型のシステム構成が基本となり、データを効率よく収集することが必要です。効率よくデータを収集するために、図に示すように、例えば、工場内の機械に取り付けられたセンサ、スマートフォン、クルマなどの現実世界からのデータを集約して、クラウドにデータを上げるデータのゲートウェイが重要になります。

各分野のデータを大量に収集し、分析結果をサービスに変える仕組みはいろいろあります。収集するデータの種類は、例えば、購買履歴、映像データ、テキスト、Webの閲覧履歴などさまざまな分野におよんでいます。収集されたこれら大規模データを分析することにより、商品のおすすめ情報を提供したり、画像検索や個人向けの広告を出したりすることが可能となっています。

図1-3-1 現実の世界とサイバー空間

データ循環の仕組み

IoTシステムにおけるデータの流れを図1-3-2に示します。センサなどにより収集されたデータは、ゲートウェイを経由してクラウド上のサーバに送られます。サーバではAI分析ツールなどを使って受け取ったデータの分析処理を行い、分析結果をゲートウェイ経由でアクチュエータなどにフィードバックします。このようにデータ駆動による循環システムを構築することにより、IoTシステムから得られるデータを価値あるデータに変換してサービスを提供しています。

データをうまく循環させて、データの有価値化に結び付けるIoTシステムを構築するためには、センサ・アクチュエータとサーバ・クラウド間でのデータのスムーズな連携ができるシステムを構築する必要があります。また、両者を結び付けるゲートウェイも重要な役割があり、効率のよい通信方式の選択や、システムに適したデータ形式の選択を行う必要があります。さらに、システム全体を見た場合には、データの安全を保障する仕組みやセキュリティ対策を随所に講じる必要もあります。

IoTシステムの設計に当たっては、データから価値を引き出すために最適な仕組みと、その仕組みを安全に稼働させるためのシステム全体を見渡すことのできる知識、技術が求められます。

図1-3-2 IoTシステムの仕組み

1-4 IoTシステム構成

IoTシステムを構成する基本要素

本節では、標準的なIoTシステムの物理的な構成について説明します。IoTシステムを構成する主要な構成要素の役割と具体的な構成例を見ていきます。

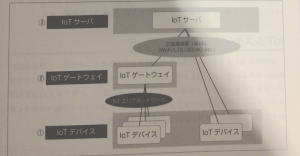

IoTシステム構成

標準的なIoTシステムの構成を図1-4-1に示します。基本は、IoTデバイス、IoTゲートウェイ、IoTサーバの3つの要素より構成されます。IoTデバイスでセンサデータなどを収集し、そのデータを使ってクラウド上のIoTサーバでデータ蓄積、分析などを行います。分析の結果から得られたデータはIoTデバイスにフィードバックし活用します。IoTシステムをCPSに対応して考えると、IoTデバイスが「現実の世界」、IoTサーバ/クラウドが「仮想的な空間」に相当します。この中間に位置するのがIoTゲートウェイです。ゲートウェイは必ずしも必要ではなく、システムの構成、データのトラフィック量、データ集配信の間隔などにより、使用するかどうかを判断します。IoTゲートウェイが有効なのは、例えば、センサから送られてくるデータを都度サーバに送信するのではなく、いったんゲートウェイに蓄積しておき、まとめて送信する場合などに有効に働きます。

図1-4-1 標準的なIoTシステム構成

本書では、図1-4-1の構成要素を次のように定義し、以降の節で説明します。

①IoTデバイス

IoTデバイスの基本構成は、センサ、アクチュエータ、あるいはその両者および通信モジュールが一体となって構成されたデバイスです。センサは現実世界のデータ(定型データ)を収集する役目を持っています。スマートフォンなどを使ったSNSなどのクラウド上のデータ(非定型データ)も、センサデータと同等に扱っています。アクチュエータは駆動部であり、サーバなどからの指示に従い動作します。ロボットやドローンのイメージです。IoTデバイスについては、2章で詳しく解説します。

②IoTゲートウェイ

IoTゲートウェイはIoTデバイスからのデータをIoTサーバに送信したり、逆にIoTサーバからIoTデバイスへのデータを中継処理したりします。具体的には、例えば家庭内のスマート家電を制御するホームゲートウェイ、独居老人を遠隔見守りするための各種センサを制御するゲートウェイなどがあります。ネットワーク機能を含めて、1-6節、3章のIoT通信方式で解説します。

③IoTサーバ

収集したデータをクラウド上に蓄積・保管し、加工、分析するのがIoTサーバです。本書では、物理的なクラウド上のサーバ環境と、機能的な処理環境を含めてIoTサーバとして捉えます。5章のIoTデータ活用で主要な分析手法を解説します。

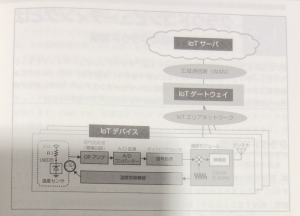

IoTシステム構成例

具体的なIoTシステム構成例として、図1-4-2の温度センサを用いた簡単な温度制御システムの構成例を示します。IoTデバイスのセンサ機能により得られた温度データをIoTゲートウェイを経由してIoTサーバに送り、クラウド上の温度制御アプリケーションが温度設定値を変更する場合には、逆のルートを通って新たに設定する温度をIoTデバイスの温度制御機器に送信します。

図1-4-2 温度制御のシステム構成(例)

1-5 クラウドコンピューティングとは

IoT展開に必須のクラウド環境

IoTにおけるコンピューティングのスタイルは、クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングの2つに大別することができます。本節では、TCO(システムの総所有コスト)削減、災害対策などを目的に、コンピュータシステムの「所有」から「利用」への移行が進むクラウドコンピューティングについて見ていきます。

クラウドの種類

企業の情報システムを社内からクラウドに移行することにより、開発コストの削減、開発期間の短縮、開発環境調達リードタイムの大幅な短縮などが期待できます。さらに、IoTシステムのプロトタイピング(試作モデル)開発環境をクラウド上で構築、利用することにより、IoTシステムのサービス開始までのスピードアップを図ることも可能となります。クラウド技術の進展による処理能力の向上や、IoTで集められた大量のデータ活用がAIの発展に寄与したことは1-1節で述べた通りであり、クラウドの果たす役割は大きいといえます。

クラウドの種類として、パブリッククラウドとプライベートクラウドがあります。パブリッククラウドは、不特定多数のユーザにインターネットを通じてサービスを提供します。パブリッククラウドでは、サーバ、OS、回線など全ての環境をユーザ全体で共有して使用します。

一方、プライベートクラウドは、1つの企業のためにクラウド環境を専用に構築するサービスです。使用する企業は、借りたリソースを効率よく社内ユーザに割り当てて共有することができます。これに対し、サーバを独自に所有してクラウド環境を利用する方法をオンプレミスと呼び、サーバや設置場所は自社のネットワーク内に構築します。オンプレミスは高度な信頼性要件が求められる場合などに適用されます。

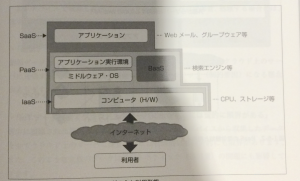

クラウドコンピューティングの形態

クラウドコンピューティングは、利用形態によりいくつかのタイプに分類されます。主な利用形態を図1-5-1に示します。インターネットを介してコンピューティング環境のH/Wやインフラ部分を提供するサービスを、IaaS(Infrastructure as a Service)、またはHaas(Hardware as a Service)と呼びます。IaaSではサーバ仮想化や共有ディスクなどのサービスが提供され、リソースを気にせずにコンピュータ処理が可能です。IaaSの上の階層として、PaaS(Platform as a Service)があります。PaaSでは、仮想化されたアプリケーションサーバやデータベースなどが提供され、その上で独自のアプリケーションを稼働させることができます。さらにその上の階層として、SaaS(Software as a Service)があります。SaaSは、インターネット経由でWebメールやグループウェアなどのソフトウェアパッケージの提供を行います。

図1-5-1 クラウドコンピューティングの主な利用形態

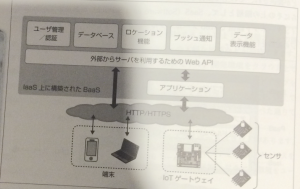

BaaSの例

PaaSのアプリケーション開発・実行環境を活用したBaaS(Backend as a Service)があります。BaaSは、スマートデバイスのバックエンド側の標準的な機能を提供し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイス用アプリケーション開発をサポートするクラウド環境です。例えば、スマートデバイスの運用に必須なユーザ管理と認証、ロケーション管理機能、プッシュ通知などの機能を標準的に使用でき、ユーザは図1-5-2に示すように、自分のアプリケーション開発に専念できます。BaaSの位置付けは、図1-5-1に示すように、PaaSの階層に相当します。

図1-5-2 BaaSの提供機能と利用イメージ(例)

1-6 エッジコンピューティングとは

クラウド機能を分担するエッジ機能

コンピューティングスタイルには、クラウド上で全て処理したり、クラウドの周辺部分にサーバを配置してアプリケーションを処理したり、ゲートウェイでアプリケーションを実行したりするタイプなど、さまざまなスタイルがあります。本節では、中央集中型でデータ処理する形態のクラウドコンピューティングに対し、データ発生源の近くに分散配置したエッジサーバ、制御機器、モバイル機器などで処理する方式であるエッジコンピューティングについて、その出現の背景や役割を見ていきます。

エッジコンピューティング出現の背景

IoTデバイスで収集した全てのデータをクラウドだけで保管、処理する場合には、次のような課題があるため、エッジコンピューティングが注目されています。

・「通信データ量の増大に対処できない」

動画データなど大容量のデータが急増しており、全てのデータをクラウド上のサーバに送信するには、通信速度や通信コストがボトルネック(制約要因)になる懸念があります。

・「IoTデータを全てクラウド上のサーバに保管するには量的に限界がある」

街中に設置された監視カメラの生画像データや、IoTデバイスから収集したデータを全てクラウド上のサーバに保管するには物理的にも経済的にも限界があります。また、このような大量のデータは通信トラフィック(通信量)の問題にも影響してきます。

このような課題に対処する方法として、データ発生源の近くで処理できる内容はエッジ(ネットワークユーザ側の「端」)で処理するエッジコンピューティングが注目されています。

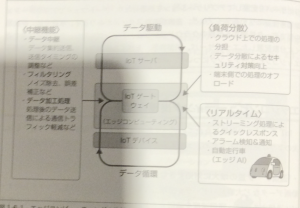

エッジコンピューティングの役割

エッジコンピューティングの主な役割を図1-6-1に示します。エッジコンピューティングの主な役割は以下の通りです。

図1-6-1 エッジコンピューティングの役割

①中継機能(ゲートウェイ機能)

IoTデバイスとIoTサーバのデータ送受信の中継機能を担うのがゲートウェイ(GW)です。IoTデバイスからのデータをそのまま加工せずにIoTサーバに送信するのが最も簡単な処理ですが、実際には無駄なデータ、ノイズなどが混じっており、GWでデータ加工処理や、フィルタリング、送信方法の調整などを行います。

②負荷分散

マイクロコンピュータの高性能化やソフトウェアの処理の高度化により、エッジコンピュータでの処理の能力が向上し、クラウドでの処理を分担したり、IoTデバイスからのオフロード(負荷の軽減)に対応することが可能となっています。

③リアルタイム/応答性

IoTサーバで動作するアプリケーションの多くがクラウドへ移行したことに伴い、サーバとの上り下り両方向の通信が必要となり、リアルタイムな機器の制御や、インタラクティブの性能要求が増大しています。エッジコンピューティングにより、リアルタイム処理が可能なIoTシステム構成をしています。

今後の展開

ハードウェアの高性能化、ソフトウェアの高機能化・高速処理により、エッジコンピューティングを活用したサービスが増加すると考えられます。クラウド上での処理も必要であり両者が機能分担していくことが重要になります。機能分担としては、例えば次のようなものがあります。

・自動走行車

自動走行の制御はリアルタイム性能が必要なことから、自動車に搭載するエッジコンピュータの性能が重要となります。一方、交通渋滞情報などはクラウド上のアプリケーションより得ることになります。

・深層学習のアルゴリズムの構築と実行環境

多層構造のニューラルネットワークを使い学習する深層学習(ディープラーニング)では、予測や分類の処理をするためには、クラウド上での膨大な処理が必要ですが、学習が完了し実環境で使う場合には瞬時に動作する処理量で済み、エッジコンピュータ上で実行することが可能になります。

1-7 IoTシステムのビジネス展開

IoTの各業界、各分野への展開

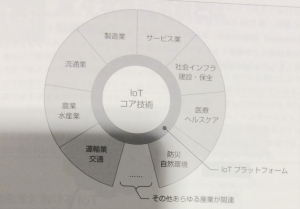

IoT活用による業務改善や新規ビジネスモデルの創出は、全産業におよびます。IoTは、業界や分野をまたがって異業種間のサービスやデータをつなげることにより、新たな価値を創出するという特徴があり、業際をなくしたり、さらに、業界間の連携の垣根を低くするといった効果をもたらします。さらに、新たなセンサ技術や機材学習技術の進展により、産業界の構造を大きく変革する可能性を秘めています。本節では、IoTが各産業界にどのように影響をおよぼすかについて解説します。

業界をまたがって展開するIoT

従来は、産業分野ごとにそれぞれ固有のシステムが構築されており、特段の業界間の連携というような仕組みは存在しませんでした。ところが、IoTを契機に産業間の垣根が低くなり、業界をまたがっていかに効率が良く、かつ、ビジネス拡張や創出に結び付く組み合わせを素早く見付けられるかという競争が全世界的に展開されています。例えば、新しいアイデアから生まれたUber※1とかAirbnb※2といったビジネスモデルが典型例です。

業界をまたがって連携する概念を示したのが図1-7-1になります。業界間を連携するためには、核となる技術が必要となります。センサおよび組み込み技術、ネットワーク技術、特に無線通信技術、データを価値あるものに変えるデータ分析技術などのIoTのコア技術は必須であり、IoTシステムを構築する際の中核になっています。次に必要なのは、IoTのコア技術と、各業界間のシステムを連携するインタフェースです。すなわち、各業界の分野別システムが参加できる標準的なIoTインタフェース、IoTプラットフォームが重要となります。

※1 「Uber」: 個人の車を利用したタクシーの配車サービスを行う米国企業。詳しくは1-11参照。

※2 「Airbnb」: 個人宅やマンションなどの部屋を観光客等むけに貸し出す米国企業。詳しくは1-11参照。

図1-7-1 IoTのコア技術と連携する業界

IoTによるビジネスモデルの変革

IoTの考え方に基づく具体化なシステムの在り方については、1-1節で述べましたが、いかに効果的にサービスに結び付けるかという点が重要な課題になります。その実現のための雛形のモデルの例を図1-7-2に示します。IoT、BD、AIをうまく連携して価値あるデータを引き出した後は、図1-7-2に示すように、カイゼンとイノベーションの2つの方向に大きく分けることができます。どちらも重要ですが、両者の性格は大きく異なっています。カイゼンは、いかに省力、省エネ、効率化などを狙って生産性を上げるかということに対し、イノベーションは新たなビジネスモデル創出による新事業創出、雇用創出にあるといえます。

IoTはこの両者をターゲットにできます。BDを基にしたAIは、故障予知や製造プロセスの効率化などのカイゼンに役立ちますが、さらに、深層学習※などによりたなデータ、サービスの組み合せによる新たなビジネスモデルにつながります。

※「深層学習」: ニューラルネットワークを多層にして学習する機械学習の一種。

このようなIoTシステム構築のポイントとしては、適切なIoTプラットフォームの選択、業界間の相互接続を考慮したオープンなAPI(Application Program Interface)環境の構築、共通のデータ形式、安全・安心を保証するセキュリティ対策技術などが重要となります。以降の節では、カイゼンやイノベーションをもたらしたIoTの適用事例を見ていきます。

図1-7-2 IoTが狙うビジネスモデルの変革

1-8 第4次産業革命とは

製造業IoT

工場などの製造分野でも、IoT化の波が押し寄せています。IoT化することにより、今までの「モノづくり」では成し得なかった新たな価値やビジネスモデルを創出しようとしています。いわば「モノづくり」から「価値づくり」への変化が起きています。各国でさまざまな取り組みがされており、ドイツ政府が打ち出したIndustrie 4.0、General Electric等の米国企業5社が設立したインダストリアル・インターネット・コンソーシアム(IIC)、中国の中国製造2025(Made in China 2025)、日本のインダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ(IVI)等が挙げられます。本節では、製造分野におけるIoTの取り組みがどのように発展しているのかを見てみます。

製造業におけるIoT

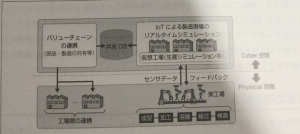

製造業のIoTにおいても、1-4節で取り上げたCyber Physical System(CPS)がベースになっています。例えば、Industrie 4.0ではIoTによる製造プロセス全体の最適化を行います。図1-8-1のように、製造プロセスの全ての部品や装置の情報をリアルタイムで取得および分析し、制御装置の制御などにフィードバックすることによって、製造プロセスをリアルタイムに最適化します。市場ニーズや製造状況を踏まえ、生産計画の調整や工場間の連携なども可能になります。

図1-8-1 製造業IoTにおけるCPS(例)

ドイツ政府主導のIndustrie 4.0

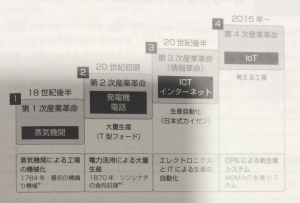

ドイツ政府が2011年より推進しているのが第4次産業革命Industrie 4.0プロジェクトです。「Plattform Industrie 4.0」(以前の「Industrie 4.0 Plattform」を発展的に解消させてできた組織)という事務局の下で産官学のワーキンググループが活動しています。インテリジェント監視システムや自律システムの開発を推し進め、工場内外のモノとモノが連携する「考える工場(スマート工場)で、新しい価値やビジネスモデルの創出を目指し、リファレンスアーキテクチャRAMI 4.0(Reference Architecture Model for Industrie 4.0)等を提供しています。18世紀後半のイギリスに始まった第1次産業革命から、第4次産業革命誕生までの流れを図1-8-2に示します。

米国の企業連合のインダストリアル・インターネット・コンソーシアム(IIC)

IICは2014年にAT&T、CISCO、General Electric、IBM、Intelの5社が中心になって設立されました。製造分野だけでなく、エネルギーやヘルスケア、公共、交通分野も含んだ産業向けIoTシステムをターゲットにしています。この取り組みの中では、航空機エンジンや医療機器などの産業機器に多数のセンサを付け、ビッグデータを分析し、燃料の削減や、消耗品の保守、また稼働率の向上などにより運用の最適化をはかる「Industrial Internet」を推進しています。例えば、1-10節で説明しますが、GEの航空機のエンジンであれば、常にフライトで情報を収集し、仮想空間のモデルに反映させ、個体ごとの故障予見や部品の交換時期などを把握する応用が行われています。また、IICはIIRA(Industrial Internet Reference Architecture)と呼ぶリファレンスアーキテクチャを提供したり、さまざまな分野向けにテストベッドの提供に力を入れているのも特徴です。Industrie 4.0とIICの両者は、2016年3月に連携して、活動することに合意しました。

日本の取り組み

経済産業省と総務省が共同で設立した「IoT推進コンソーシアム」や、ロボット革命イニシアティブ(RRI)の「インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ」(IVI)などが設立され、製造業分野の企業を中心に多くの企業が参画し活動を行っています。同時に、国際的な連携も推進しています。

図1-8-2 第4次産業革命の誕生

1-9 Web APIの活用

オープンなAPI活用によるIoT展開

Web API(Application Program Interface)は、Webを通じてさまざまアプリケーションを利用可能にするインタフェースです。音声認識や画像認識を活用するには高度な技術が必要となり、さらに膨大な時間とコストがかかります。一方で、音声認識や画像認識に関してさまざまなWeb APIが公開されるようになり、IoTシステムを短期間でかつ低価格に構築し、高度な解析を行える環境が整っています。本筋では、Web APIを活用した事例を見ながら、短期開発で、かつ高機能なサービスについて考えます。

事例1: 音声認識や画像認識向けのWeb APIの活用

AIにおける深層学習(ディープラーニング)のニューラルネットワーキングの仕組みを用いた音声認識等のWeb APIが各社から公開されています。クラウド上のアプリケーションから公開されている機能(API)を呼び出し、端末等のアプリケーションでの機能の一部として利用可能になっています。音声認識ではグーグル「Cloud Speech API」、Microsoft「Bing Speech」をはじめ、NTTドコモ、IBM等の各社が提供しています。Microsoft Cognitive Servicesは上記音声認識以外にも、画像認識、自然言語処理等のAPIを提供しており、IoTの分野でもさまざまな利用が考えられています。

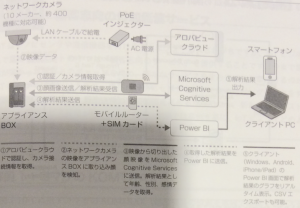

事例2: 顔認証によるマーケティングへの適用

監視カメラを防犯だけではなく、顧客属性を取得することによって、マーケティングに利用しようということに注目が集まっています。しかし、既存の映像解析ソリューションは高額の投資が必要となるケースが多いのが現状です。アロバ(本社: 東京都新宿区)はAzure Cognitive Servicesを活用し、顧客属性や満足度を取得できるクラウドサービス「アロバビューコーロを安価で提供しています。図1-9-1のようにAzure Cognitive Servicesに含まれる「Face API」で顔情報から属性を、「Emotion API」で感情を判別することによって、高度な解析を低価格で実現しています。

図1-9-1 Web API呼び出し例「アロバビューコーロ」

出典: アイ・オー・データ機器アプライアンスBOX導入事例を基に作成

事例3: 音声アシスタントの活用

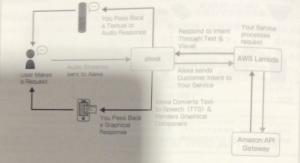

iOSの「Siri」、Androidの「Google Assistant」など、スマートフォンやPCで始まった音声アシスタントの流れは、家庭用スピーカー端末Amazon EchoやGoogle Homeへと広がっています。その中でIoT分野において注目を集めているのが、Amazon Echoに利用されているAmazon Alexaです。クラウドベースの音声アシスタントの技術「Alexa Skills Kit」(図1-9-2参照)を、2016年に欧米にてサードパーティ向けに公開しました。AWS Lambda※を用いたアプリケーション(Alexa Skill)を利用することで、さまざまな機能を簡単に利用可能です。またサードパーティが開発したAlexa Skillを公開するためのシステム(Alexa Skill store)も準備されており、Alexa Skillの数は2017年6月には15,000を突破しています。フォード等の自動車メーカーから、洗濯機や冷蔵庫等の家電まで、大小さまざまな企業がAlexaの採用を発表しており、急速な広がりを見せています。

※「AWS Lambda」: AmazonがクラウドサービスAWS(Amazon Web Services)で提供するアプリケーションを決行するプラットフォーム。何らかのイベントをトリガーに処理を実行することが可能。事前に用意したコードを自動的に実行することができる。

図1-9-2 Amazon Alexaのシステムイメージ

1-10 IoT活用によるサービス展開

顧客志向の付加価値サービス

IoTはモノにセンサや通信機器を付けることにフォーカスされがちですが、IoTビジネスで重要なポイントの1つは「顧客志向のサービス」を提供することです。今まで関連が薄かった業界とのギャップを埋め、新たなサービスを生み出すことができるのがIoTの1つの特徴といえます。既存の製品にセンサを付けて集めたビッグデータを有効活用することにより、製品自体の付加価値を高めるだけでなく、新たなビジネスドメインへのサービス展開が可能になります。本節では事例を基に、IoTによってどのような変革がビジネスモデルに起きるのかを考えます。

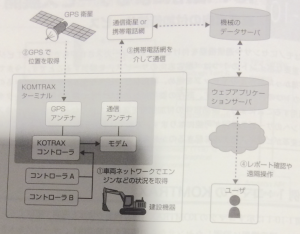

事例1: コマツのKOMTRAX

図1-10-1に示すコマツのKOMTRAX(建設機器の情報を遠隔で確認するシステム)は、建設機器に設置したセンサからの情報を有効活用し、サービスを大きく広げた事例です。車両のコントローラから取得したエンジンなどの稼働状況(①)やGPSからの位置情報(②)を取得し、携帯電話網などを介して、データサーバに送ります(③)。

次に、データサーバに集められた建設機器内のデータを処理し、機器の位置やエンジンの稼働状況、燃料の残量、部品の交換時期等をユーザへ提供します(④)。ユーザは予防保守や遠隔監視だけでなく、機器の遠隔操作も行うことができます。例えば、KOMTRAXは現場から一定距離移動したらお知らせメールを送信し、サーバからの指示を送るとキーを入れてもエンジンがかからなくなるといった仕組みを入れ、機器の盗難を劇的に減らすことに成功しました。ユーザのニーズに応じた保守サービスの充実によって、市場シェアを広げました。

このように製品上のセンサ情報を有効活用すれば、製品自体の付加価値を高め、保守サービスまでビジネスドメインを広げることもできます。

図1-10-1 KOMTRAXのシステムイメージ(コマツのサイト情報を基に作成)

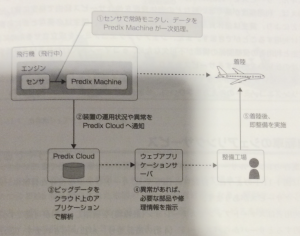

事例2: General Electric(GE)のジェットエンジン

1-8節で紹介したIICを牽引する主要企業の1つであるGEは、製品に付けたセンサの情報を有効活用して新たなビジネスモデルを展開しています。図1-10-2にシステムイメージを示します。航空機エンジンに付けた多数のセンサからの情報をエッジであるPredix Machine(センサや制御システムに導入されるソフト)が一次処理します(①)。処理されたデータはクラウド上のPredix Cloud(IoTクラウド)へ送信されます(②)。Predix Cloudでは収集した情報を仮想空間のモデルにフィードバックして解析し続けます(③)。例えば、エンジンなどに異常があれは、その情報を整備工場に送ります(④)。整備工場ではあらかじめ部品を準備するなどして航空機が着陸したら、すぐに整備を行うことができ、フライトの遅延を最小限にし、遅延により発生するコストを抑えられます。仮想空間でシミュレートすることで、個体ごとの故障を予見し、部品の交換時期を把握するなど、予防保守も可能にしています。

この「Predix Cloudを産業機器向けにPaaSとして提供し、産業機器用のIoTプラットフォームとしてのビジネス展開によりGEは大きな存在感を示しています。この事例のようにブラットフォームホルダー(プラットフォームを持つ企業)まで昇華できれば、ビジネスの領域や規模を格段に拡大できます。

図1-10-2 Predix Cloudのシステムイメージ

1-11 シェアリングエコノミーとは

需要と供給のマッチングビジネス

ビジネスにおいて競争の激化や環境問題などを背景に、個人や会社の保有するモノやスキル、サービスを一時的に共有できるシェアリングエコノミーが注目されています。例えば、利用頻度が高くない車などの遊休資産を仲介サービス経由で格安に貸し出すことにより、貸主は遊休資産から収入を得ることができ、借主は必要なときに必要なだけ利用することができます。また、シェアリングエコノミーを成立させるためには、貸主と利用者の信頼関係の構築が不可欠なため、eコマース等で行われている評価や格付けの仕組みを利用するサービスもあります。しかしそれでも、安全を完全に保証できず、犯罪やトラブルが起きているため、法制度も含め課題があります。本節では、シェアリングエコノミーの考え方を学びつつ、今後のIoTの可能性を探っていきます。

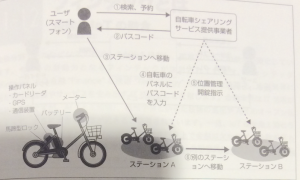

自転車のシェアリングサービス

既存のレンタルサービスをIoTで大きく発展させた事例も出てきています。例えば図1-11-1のように、自転車にGPSやICカードリーダを付けた自転車シェアリングサービスがあります。

利用者はスマートフォンでステーション(駐輪場)を検索し、予約が可能です(①)。予約するとサーバからパスコード(4桁の暗証番号)が払い出されます(②)。利用者はステーションに移動し(③)、自転車に取り付けられたパネルにパスコードを入力すると(④)、解錠され乗ることができます(⑤)。予約せずに、ICカードで借りることも可能です。自転車は別のステーションでも返却できる(⑥)のも特徴の1つです。また、移動情報を利用し、観光案内などのサービスの創出も考えられます。

日本では、NTTドコモの「ドコモ・バイクシェア スマートシェアリング」、ソフトバンクの「HELLO CYCLING」が自治体と組んで自転車シェアリングサービスを行っています。

図1-11-1 自転車シェアリングサービス例

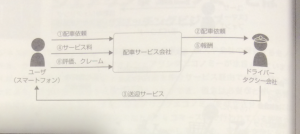

配車サービス

個人や会社の遊休資産を利用した仲介サービスも注目を集めています。配車サービスでは2009年に設立された米国のUberが火付け役となり、類似サービスが複数立ち上がりました。日本でも全国タクシー配車などがサービスを始めています。配車サービスの例を図1-11-2に示します。

ユーザはスマートフォンで配車サービスにアクセスし、近くにいるドライバーを選択し配車依頼をします(①)。その際、過去のドライバーの評判を確認できます。配車サービス経由でドライバーに配車依頼がされる(②)と、ドライバーは指定の時間・場所に行き、送迎を行います(③)。目的地へ到着するとクレジットカードで配車サービスに支払いが行われ(④)、仲介手数料を引いた報酬が配車サービス会社からドライバーへ支払われます(⑤)。利用後、ユーザがドライバーの評価を行うことにより、ドライバーが格付けされます。また移動ルートに不満(クレーム)があれば、配車サービス会社へ問い合わせすることも可能です(⑥)。

Uberの場合、一般人が自家用車ドライバー登録でき、空き時間で働くことができる仕組みになっています。ただし、日本では「白タク」扱いで禁止されている等、各国の法制度に合わせたサービスが行われています。

図1-11-2 タクシー配車サービスの仕組み

その他のシェアリングエコノミー型サービス

他にもさまざまなシェリングエコノミー型サービスが展開されています。例えば、運送サービス向けのマッチングサービス「ハコベル」や「軽タウン」は、荷物の運送をスマートフォンで依頼すると、登録した運送業者が非稼働の時間帯に安価で運送できます。運送帰り等のトラックの空きスペースを有効活用でき、物流業界で注目を集めています。

また、NTTドコモは駐車場のシェアリングサービス「docomo スマートパーキングシステム」で、駐車場を予約するサービスの実証実験を行っています。

この他、個人宅やマンションを観光客向けに貸し出す米国のAirbnbのようなシェアリングサービスも出てきています。部屋にセンサ等を付け、部屋の状況把握やキーレスアクセス(リモコンでロック・アンロックを行う)により、安全性や利便性を高めようという取り組みもあります。レンタル可能なものは何でも、IoTを利用したシェアリングサービスで新たなビジネスを生み出すチャンスがあるともいえます。

1-12 フィンテックとは

金融とIoTの融合

金融分野で新たなビジネスモデルの創出を目指し、国家レベルでの競争が激化しています。今、その原動力となるフィンテックが注目されています。フィンテック(Fintech)とは金融“Finance”と技術“Technology”を合成した造語で、金融業界に新たな付加価値やサービスを生み出すIT技術のことを指します。金融業界はIT活用が活発な業界ですが、AI(人工知能)、機械学習といった技術の進化やAPIのオープン化によって、さらに大きな変革が起きると期待されています。一見、IoTは金融と関わりが薄いように見えますが、モノの流通や決済を行う上で金融は欠かせず、金融業界もIoTへさまざまなアプローチをしています。本節では、金融業界におけるIoTに関わりのある事例を見ながら、可能性を考えます。

テレマティクス保険

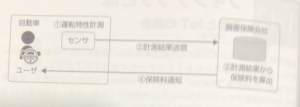

IoTを利用し、サービス向上を目指す動きは保険業界にもあります。自動車の運転特性診断を基に保険料を算定する保険「テレマティクス保険」はその1つです(テレマティクス: 自動車などとモバイル通信システムを組み合わせて、リアルタイムに情報サービスを提供するサービス)。

図1-12-1のように、ドライバーの運転特性をGPSや加速度センサ等で計測し(①)、計測結果を損害保険会社に送ります(②)。その結果を基に保険料を算定し(③)、「事故を起こしにくい」と認定されたドライバーには割り引かれた保険料を提示します(④)。運転特性は自動車にセンサや通信機器を搭載し、計測します。

例えば、ソニー損害保険や損害保険ジャパン日本興亜がドライブカウンタやスマートフォンで運転特性を計測し、運転状況に応じた保険をサービスに取り組んでいます。また、ここでは自動車保険の例以外にも、人やモノの動きをトラッキング(追跡)することで、新たな保険サービスも考えられます。

図1-12-1 テレマティクス保険の例

金融オープンAPI

Web APIを用いて新たなサービスを創出するという考え方は銀行やカード会社にも広まっています。単独で生み出せない新たなビジネスモデルの創出を期待し、米国のシティバンクやVISAなどの海外の金融機関がAPIを公開しました。このことで、大企業だけでなく、ベンチャーの参入を促し、柔軟な発想を持った新しいサービスが生み出されています。

この流れを受け、金融庁は金融機関に対してオープンAPIの構築を求める銀行法の改正案を作成しました。三菱東京UFJフィナンシャルグループが2017年にAPIを発表し、他行も検討を進めています。

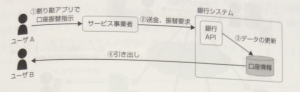

例えば、銀行APIを利用すればサービス事業者は金融機関の口座を介した割り勘サービスのようなものを作り、自社サービスとして提供することができます。

図1-12-2にフローの例を示します。ユーザAはスマートフォンの割り勘アプリで条件を入力してサービス事業者へ指示します(①)。サービス事業者は銀行のAPIを利用して、送金指示をすると(②)、ユーザAからユーザBの口座へ送金処理し、銀行口座のデータを更新します。(③)。ユーザBは自分の口座から引き出しが可能となります(④)。

参入企業は金融機関のデータベースと連動した独自のサービスを生み出せるため、IoTの決済機能としての利用も期待されています。

図1-12-2 銀行APIのサービス例(割り勘サービス)

ブロックチェーン

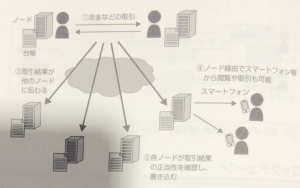

通貨は国がその信頼性を保証するものですが、国の信頼がなくなれば、価値がなくなります。中央集権的な管理ではなく、保証できる通貨として考えられたのが仮相通貨ビットコインです。その中核技術であるブロックチェーンは参加者(ノードと呼ぶ)が同一の取引履歴を記録している台帳を持ち、相互に監視し合うことで、中央管理を必要としません。結果、改ざんや消去ができない安全な取引が停止なく、低コストで実現できるのが大きな特徴です。実際、ブロックチェーンを用いたビットコインは2009年から停止も改ざんもなく、取引が続いてきました。ブロックチェーンは仮想通貨以外に物流や不動産契約をはじめ、IoTにおける決済や管理など、幅広い応用が期待されています。図1-12-3にブロックチェーンの送金の利用例を示します。

図1-12-3の例では、参加者Aが参加者Bに送金処理を指示します(①)。参加者Aが手元の台帳に取引履歴を書き込んだ結果を、他の参加者全員へ通知します(②)。他の参加者は取引履歴の正当性を確認の上、自分の台帳に記録します(③)。もし、誰かが改ざんしても、他の多数と不整合があれば、その取引は無効になります。不整合がないかどうかを確認するためにハッシュ関数と呼ばれる演算を使いますが、詳しい仕組みに関しては、7-8節にて説明します。

図1-12-3 ブロックチェーンの利用例

プライベート型のブロックチェーン

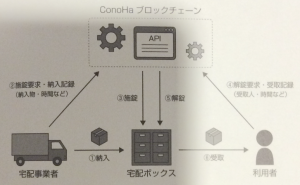

不特定多数の参加者によるパブリック型のブロックチェーン(分散型台帳の連携)は、透明性が高く改ざんによる不正を防げる一方で、記録されたデータが全てのノードにオープンになってしまいます。「改ざんできない」「消えない」「停止しない」環境を低コストで実現できるブロックチェーンの特性を利用しつつ、公開範囲を限定したプライベート型のブロックチェーンもあります。例えば、GMOインターネットグループは、PaaSのサービス「ConoHa ブロックチェーン」のβ版を2016年に公開しました。ブロックチェーンの一種の「イーサリアム」をAPIでラッピング(ある機能を包み込み、他のシステムでも利用できるようにする仕組み)したプラットフォームを提供し、分散型アプリケーションの構築、運用を可能にしています。

GMOのサービスでは、各ノードにはトランザクション(取引)のハッシュ値(ハッシュ関数の演算結果)のみが記録され、データストアに保存された機密情報などのデータファイルは、権限を与えられたユーザだけが呼び出して閲覧することを可能にしています。利用例として、図1-12-4の「キーレス宅配ボックス」の実証実際を行ったことを2016年に発表しています。

宅配ボックスに納入後(①)、ブロックチェーンに改ざんできない状態で登録すると(②)、指定した本人しか開けられないように施錠します(③)。利用者から解錠要求が来る(④)と、宅配ボックスを解錠し(⑤)、利用者は荷物を受け取ります(⑥)。荷物を受け取ったタイミングで自動的に課金することも想定されています。

改ざんがない堅牢なシステムが安価に提供できるブロックチェーンを、プライベート向けとして利用する場合は、さまざまなケースが考えられます。

図1-12-4 プライベート型ブロックチェーンの例「キーレス宅配ボックス」

出典: GMOインターネットのサイトを基に作成